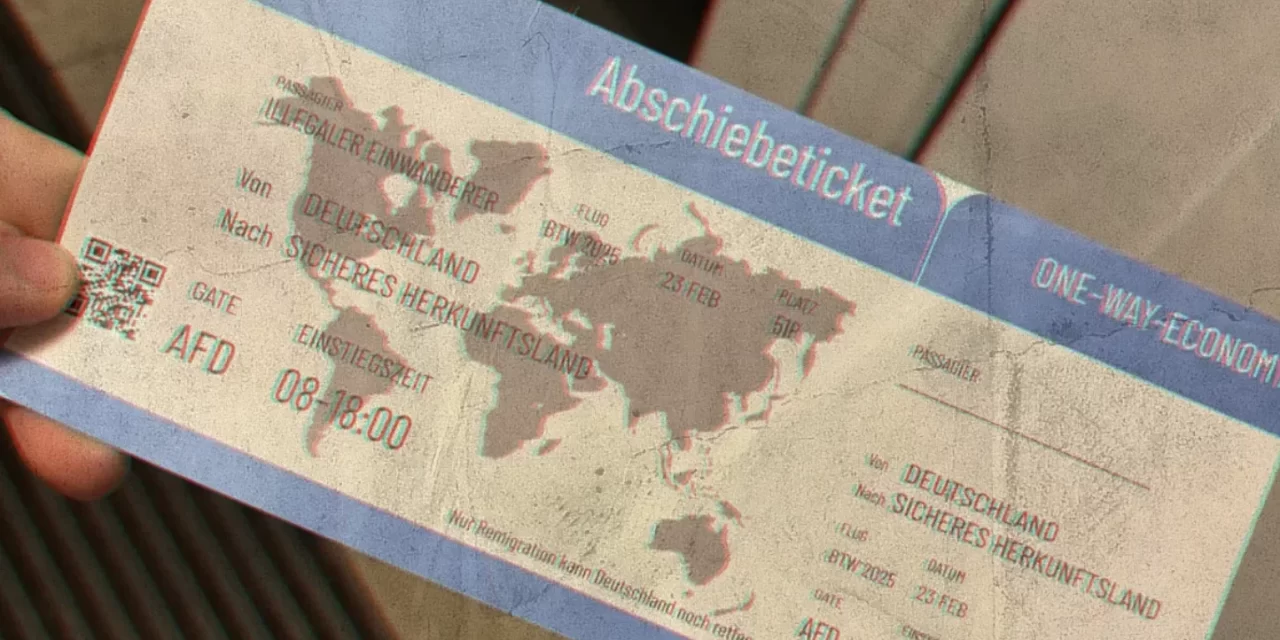

L’Europa sta assistendo a una crescita allarmante dei movimenti di destra radicale, un fenomeno che non si può spiegare solo con la propaganda o il gioco dei partiti. Se Alternative für Deutschland (AfD) in Germania diffonde biglietti di espulsione come provocazione politica e la Lega in Italia normalizza il concetto di “remigrazione”, è perché esiste un vasto bacino di elettori disposti ad ascoltare e a credere in queste proposte. Per comprendere l’attuale slittamento verso l’estrema destra, bisogna partire dalla radice: la disperazione sociale e la sfiducia nelle istituzioni.

Dalla crisi economica al populismo: la ricerca di un colpevole

Le destre radicali prosperano dove le istituzioni tradizionali falliscono. Dall’austerità imposta alla Grecia ai tassi di disoccupazione giovanile in Spagna e Italia, fino alla crisi industriale tedesca, la politica non è riuscita a rispondere ai problemi della gente. Quando i cittadini si sentono abbandonati e senza prospettive, cercano risposte radicali. E qui entrano in gioco partiti come AfD, che incanalano la rabbia e la trasformano in una narrazione semplificata: “il problema sono gli stranieri”, “ci stanno sostituendo”, “dobbiamo riprenderci il nostro paese”.

Questa dinamica non è nuova. Gli anni ‘30 in Europa ci insegnano che, quando la politica tradizionale non sa offrire soluzioni, il populismo autoritario si fa strada. Non è un caso che oggi, in una fase di crisi economica e di precarizzazione del lavoro, emergano slogan simili a quelli del passato.

La ricerca del nuovo, anche dietro proposte indecenti

L’ascesa della destra estrema non si spiega solo con la paura e la crisi, ma anche con la noia e il rifiuto delle élite. Per molte persone, i partiti tradizionali rappresentano il “vecchio”, il sistema che ha fallito. Anche chi non è ideologicamente fascista o neonazista è tentato di votare per movimenti radicali come forma di ribellione. In Germania, il concetto di “remigrazione” promosso da AfD attinge a un immaginario xenofobo che in passato sarebbe stato impensabile da pronunciare in pubblico. In Italia, la nostalgia del fascismo, seppur minoritaria, riemerge nei discorsi populisti che dipingono Mussolini come “un uomo d’ordine”.

Chi vota questi partiti, spesso, non è un nostalgico del Terzo Reich o del Ventennio, ma un elettore disilluso che cerca un cambiamento, anche se questo significa appoggiare chi predica l’odio. Il neonazismo e il fascismo moderno non avanzano perché la gente vuole il ritorno delle dittature, ma perché il presente appare così insoddisfacente da spingere a cercare alternative estreme.

Il pericolo della normalizzazione dell’odio

Il vero rischio non è tanto il ritorno di un regime fascista o nazista, quanto la lenta normalizzazione di idee che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate aberranti. Parlare di “remigrazione” o espulsione di massa oggi è una provocazione politica, domani potrebbe diventare una proposta concreta. In Francia, Éric Zemmour ha portato la “remigrazione” al centro del dibattito pubblico. In Austria, il Partito della Libertà di Herbert Kickl la propone come soluzione all’immigrazione. In Italia, la Lega e Fratelli d’Italia cominciano a parlarne apertamente.

Ciò che un tempo era impensabile, oggi diventa accettabile. Ed è così che i diritti umani vengono erosi lentamente, senza clamore, mentre l’opinione pubblica si abitua a concetti che fino a pochi anni fa avrebbero suscitato indignazione.

La democrazia in bilico tra paura e speranza

Le destre estreme sono il sintomo di una società in crisi, non la sua soluzione. La loro ascesa è alimentata dalla paura, dalla rabbia e dalla disperazione. Ma la politica democratica ha ancora un’opportunità: offrire risposte concrete e tangibili ai problemi della gente. Se continuerà a ignorare le periferie, i disoccupati, i lavoratori precari, lascerà campo libero ai populisti dell’odio.

Il pericolo non è solo il neonazismo o il fascismo, ma l’abitudine all’ingiustizia, il lento scivolamento verso politiche disumane, il silenzio davanti alla discriminazione. La storia ci insegna che i momenti di crisi possono essere un trampolino per l’autoritarismo, ma anche per il riscatto. La scelta, oggi, è ancora nelle nostre mani.