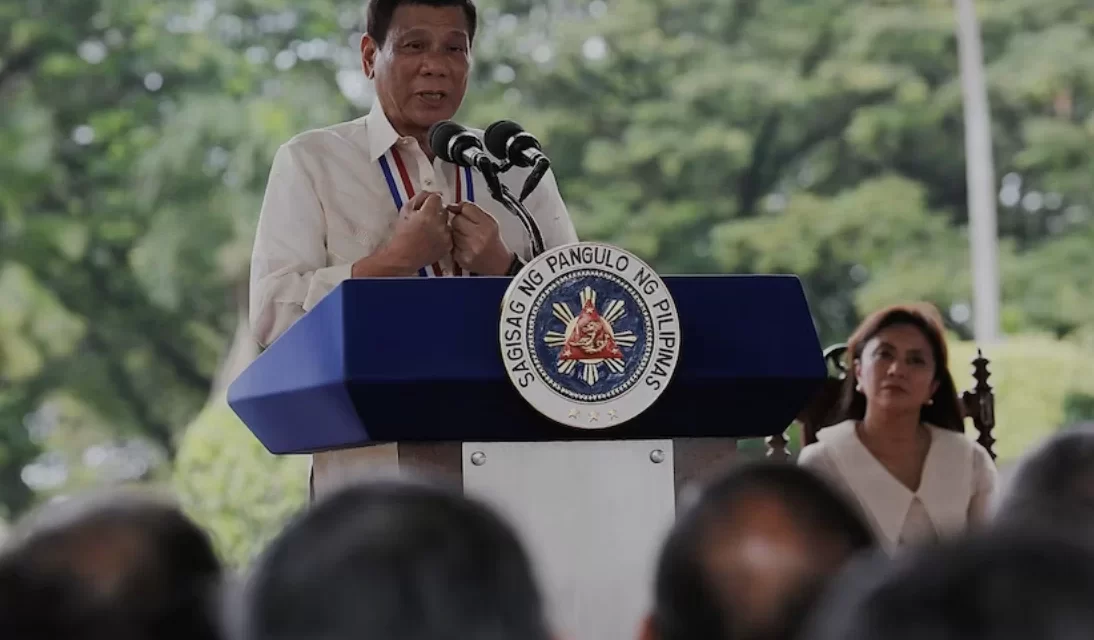

Rodrigo Duterte, l’ex presidente delle Filippine, è stato messo davanti alla Corte Penale Internazionale (CPI). Per alcuni, è la resa dei conti per un uomo che ha trasformato la lotta alla droga in un massacro di Stato; per altri, è il capro espiatorio di un sistema giudiziario occidentale che punisce i leader scomodi, soprattutto quando questi deviano dall’orbita di Washington.

La sua presidenza, durata dal 2016 al 2022, ha segnato un’epoca per l’arcipelago asiatico. Duterte ha incarnato un populismo brutale, una figura pragmatica che ha costruito il proprio consenso sulle paure di un Paese in preda alla criminalità dilagante. Le Filippine, prima del suo arrivo al potere, erano un territorio dove la droga e la corruzione poliziesca erano così diffuse da rendere molte zone ingovernabili. In particolare, le grandi città come Manila e Cebu erano diventate il regno dei narcos locali e delle bande criminali, spesso più potenti delle forze dell’ordine stesse.

La sua risposta fu una guerra alla droga senza quartiere. Squadre di esecuzione, polizia autorizzata a sparare a vista, migliaia di persone eliminate senza processo. Un bagno di sangue che venne accolto con orrore in Occidente, ma con sollievo da una parte della popolazione filippina, stanca di vivere nel terrore.

L’appoggio popolare e la spaccatura regionale

Duterte non è stato solo un leader autoritario: è stato il leader di un Paese profondamente diviso. Il suo consenso non era uniforme, ma si concentrava in particolare tra gli abitanti di Mindanao, la regione meridionale delle Filippine da cui proviene. Qui, Duterte era visto come l’unico politico capace di portare ordine in un’area storicamente esclusa dallo sviluppo economico del Paese, dominata da gruppi islamisti separatisti e da traffici illegali.

La classe media urbana e l’élite di Manila, invece, lo hanno sempre guardato con sospetto. Duterte ha sfidato apertamente le istituzioni tradizionali, accusando la vecchia politica di essere inefficace e corrotta. Ha parlato direttamente al popolo con un linguaggio colorito, spesso volgare, che però rafforzava la sua immagine di uomo del fare.

Duterte mentre era in carica era temuto per i suoi brutali metodi contro il crimine e insultati per la sua irriverenza – un tempo chiamava Papa Francesco un “figlio di puttana” e disse che gli Stati Uniti e Il presidente Barack Obama potrebbero “andare all’inferno”. La straordinaria inversione di fortuna di Duterte è stata celebrata dai gruppi per i diritti umani come un trionfo storico contro l’impunità statale ovunque.

Oggi, la sua caduta è anche il segnale di un cambiamento nella configurazione interna delle Filippine. Se prima il regionalismo e il pragmatismo lo avevano reso intoccabile, ora il Paese sembra aver voltato pagina, spinto anche da un rinnovato interesse strategico degli Stati Uniti nella regione.

La variabile geopolitica: da Manila a Pechino e ritorno

Non si può leggere l’arresto di Duterte senza considerare il quadro internazionale. Durante la sua presidenza, il leader filippino ha compiuto un passo che pochi avrebbero immaginato: ha allentato i legami con gli Stati Uniti, ex colonizzatori e storici alleati di Manila, per avvicinarsi alla Cina.

Un cambio di rotta radicale. Le Filippine sono sempre state un avamposto strategico per Washington nel Pacifico, soprattutto in chiave anti-cinese. Duterte, però, ha scelto di giocare la carta del dialogo con Pechino, ottenendo investimenti, promesse di sviluppo infrastrutturale e una politica estera più autonoma.

A Washington questo non è mai piaciuto. Duterte è stato un alleato scomodo, ingestibile, un leader che non rispondeva ai richiami dell’Occidente. Ora, con la sua caduta, gli Stati Uniti sembrano riprendersi il controllo della situazione, riaffermando la loro influenza su Manila.

Non è un caso che l’attuale presidente Ferdinand Marcos Jr. abbia rafforzato i legami con Washington e riaperto le basi militari americane nel Paese. Il passaggio di consegne da Duterte a Marcos Jr. segna un ritorno all’ordine tradizionale, un riallineamento che coincide con l’arresto dell’ex leader.

La giustizia e il pragmatismo della realpolitik

Duterte si trova davanti alla CPI per rispondere delle sue azioni, ma la sua detenzione è anche il risultato di un’operazione politica più ampia. Le accuse di crimini contro l’umanità sono fondate, ma la rapidità con cui il processo è stato avviato suggerisce che la giustizia non è l’unico motore dell’operazione.

Nel frattempo, il leader populista tenta la carta della vittimizzazione: si dichiara malato, denuncia di essere stato “rapito” e cerca di trasformare il processo in un attacco contro la sovranità filippina. È una strategia già vista in passato con altri ex dittatori o leader autoritari processati dalla giustizia internazionale.

Ma il dato di fatto resta: il Duterte che minacciava di far gettare in mare i tossicodipendenti ora è solo un anziano indebolito in un’aula di tribunale. La giustizia internazionale ha i suoi tempi e i suoi limiti, ma quando si muove, può abbattere anche i leader più intransigenti.

Duterte oggi è un uomo solo, prigioniero del sistema che lui stesso ha contribuito a creare. Ma la sua caduta non è solo la fine di un’epoca: è il segnale che nelle Filippine si sta giocando una partita più grande, dove la giustizia e la geopolitica si intrecciano in un equilibrio precario tra vendetta e strategia.