La coesione affettiva, la retorica dell’identità e l’etica della cittadinanza nella visione lincolniana

Oggi, in un mondo attraversato da nuove secessioni – talora silenziose, talora violente – il richiamo lincolniano alle corde mistiche della memoria ci interpella con urgenza. Ritrovare quella vibrazione originaria, che unisce e non divide, che accoglie e non esclude, significa reimmaginare la cittadinanza come compito etico e progetto condiviso, al di là delle frontiere della paura e dell’individualismo. È questa, forse, l’eredità più alta di Abraham Lincoln: averci mostrato che la politica autentica non nasce dall’aritmetica del potere, ma dalla poesia della memoria e dalla musica dell’umanità.

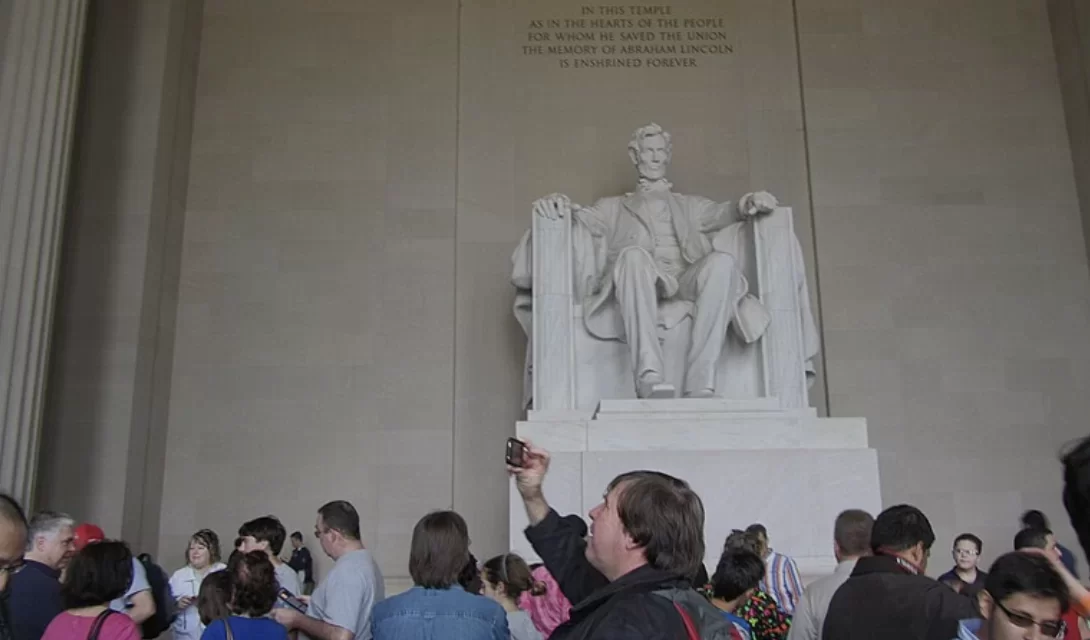

Nel turbinio degli eventi che contrassegnarono la vigilia della Guerra Civile Americana, l’allocuzione inaugurale pronunciata da Abraham Lincoln il 4 marzo 1861 si staglia come una delle più alte manifestazioni di retorica civile e visione politica della modernità. In un contesto lacerato da tensioni ideologiche, economiche e sociali che minacciavano la dissoluzione dell’Unione, Lincoln seppe evocare non soltanto argomenti di natura giuridico-costituzionale, ma anche elementi profondamente radicati nella sfera emotiva e simbolica della coscienza collettiva. Tra le sue parole, si distingue per densità metaforica e pregnanza evocativa la celebre espressione: “Le corde mistiche della memoria, che si estendono da ogni campo di battaglia e ogni tomba patriottica, da ogni cuore e focolare del paese, continueranno a vibrare al tocco degli angeli migliori della nostra natura.” La metafora delle corde mistiche assume valore paradigmatico nella costruzione discorsiva lincolniana. Essa non è mera figura retorica, ma fulcro concettuale intorno al quale si articola una filosofia politica dell’appartenenza. Le corde, elemento musicale per eccellenza, alludono a una vibrazione interiore, a un’armonia profonda che trascende la frammentazione contingente. La memoria, così intesa, non è un archivio statico di eventi trascorsi, bensì un principio generativo, un’energia affettiva capace di riconnettere gli individui al corpo politico attraverso il richiamo simbolico alle esperienze condivise di sofferenza e sacrificio. Il richiamo alla musicalità, veicolato attraverso la metafora delle corde, suggerisce che la coesione politica non può ridursi a un’aggregazione meccanica di interessi, ma richiede un’intonazione spirituale, una consonanza morale che solo la memoria può produrre. Tale visione affonda le radici in una concezione umanistica e quasi sacrale della comunità politica, in cui la dimensione razionale della cittadinanza si intreccia inestricabilmente con quella affettiva. I “campi di battaglia” e le “tombe patriottiche” non sono semplicemente luoghi del lutto, ma spazi simbolici che incarnano il sacrificio fondativo dell’identità nazionale. Lincoln compie qui un’opera di trasfigurazione semantica: l’orrore del conflitto viene sublimato nella sacralità della memoria condivisa, che diviene cemento invisibile della coesione civile. L’ethos lincolniano si configura pertanto come un’arte politica della risonanza: la sua funzione è suscitare la vibrazione delle corde profonde della memoria collettiva, nella speranza che esse possano risuonare all’unisono al tocco degli “angeli migliori della nostra natura”, figura retorica che evoca una tensione etica verso la parte più nobile dell’umano.

L’immaginazione morale e la costruzione simbolica della cittadinanza: genealogia e implicazioni antropologiche

L’invocazione alla memoria collettiva, nella visione lincolniana, si innesta in una più ampia genealogia del pensiero politico moderno, in cui l’elemento affettivo assume un ruolo strutturale nella definizione dell’identità civica. In contrasto con una visione esclusivamente contrattualistica del patto sociale, Lincoln propone una concezione relazionale e simbolica della cittadinanza: l’unità della nazione non si costruisce soltanto mediante l’adesione a norme e leggi, ma attraverso la condivisione emotiva di una narrazione fondativa. La sua retorica si nutre di suggestioni classiche e romantiche, affondando le radici nella tradizione del repubblicanesimo civico e insieme anticipando gli sviluppi contemporanei dell’antropologia politica e della filosofia della memoria. Le “corde mistiche” diventano così emblema di un vincolo di appartenenza che trascende la dimensione giuridica e si situa in una sfera mitopoietica, in cui il ricordo del sacrificio patriottico si fa rito laico di coesione. La loro vibrazione, attivata dalla moralità superiore degli “angeli migliori”, assume la funzione di risvegliare la coscienza collettiva e ristabilire una sintonia identitaria, laddove la disgregazione sembrava imminente. Questo dispositivo retorico incarna una forma di immaginazione morale, ossia quella capacità simbolica dell’individuo di proiettarsi oltre la propria contingenza per ricongiungersi a un orizzonte valoriale condiviso. La memoria, dunque, non è passiva rievocazione del passato, ma struttura generativa del presente, processo dinamico mediante il quale si costruisce e si rinnova il senso della comunità. In tale prospettiva, il discorso lincolniano può essere analizzato anche in chiave antropologica come un rito di fondazione civile. Le corde che uniscono i cittadini non sono tangibili, ma operano nella sfera invisibile dell’affettività e della rappresentazione simbolica. Esse costituiscono un apparato mitico attraverso cui si istituzionalizza il passato e si orienta l’agire politico. Tale processo, tuttavia, non è privo di ambivalenze: nella misura in cui la memoria si configura come veicolo di coesione, essa rischia di divenire anche strumento di esclusione, selezionando ciò che può essere ricordato e relegando all’oblio le dissonanze. Lincoln, tuttavia, evita tale deriva attraverso la sua insistenza sull’amicizia civile: “Non dobbiamo essere nemici.” Questa affermazione, nella sua disarmante semplicità, è forse l’aspetto più radicale del suo discorso, poiché fonda l’ethos della cittadinanza non sulla negazione dell’altro, ma sull’invocazione della fraternità come principio politico.

L’attualità del messaggio lincolniano

La forza pervasiva del messaggio lincolniano risiede nella sua capacità di coniugare l’etica della memoria con l’estetica della coesione. La metafora delle corde, con la sua delicatezza poetica, si offre come simbolo duraturo di un paradigma politico in cui la cittadinanza è vissuta come sentimento condiviso e responsabilità etica. In un’epoca segnata da polarizzazioni e frammentazioni identitarie, tale visione si rivela di una straordinaria attualità: essa richiama alla necessità di un linguaggio pubblico capace di evocare l’invisibile, di ridare forma alla trama morale della collettività attraverso la rievocazione delle esperienze fondative. La cittadinanza, nell’orizzonte lincolniano, si configura come un’appartenenza simbolica prima ancora che normativa. Essa si nutre di riti condivisi, di narrazioni comuni, di una memoria attiva che tiene vivo il senso del legame reciproco. La vibrazione delle corde mistiche, in tal senso, può essere interpretata come il segno di una coesione che si alimenta della memoria, ma che deve essere continuamente rinnovata attraverso l’azione etica e la pratica civile. È qui che l’invocazione agli “angeli migliori della nostra natura” assume la sua valenza più profonda: essa è appello a un’autoeducazione morale, a una cittadinanza vissuta come percorso di elevazione interiore. Lincoln ci consegna così una lezione di straordinaria rilevanza: la memoria, per essere realmente coesiva, deve essere accompagnata da un ethos che riconosca l’altro non come nemico, ma come parte costitutiva del noi. Solo allora le corde invisibili potranno davvero vibrare all’unisono, e la comunità potrà ritrovare la sua armonia originaria. In definitiva, il discorso inaugurale del 1861 non è soltanto una pagina di alta retorica, ma una meditazione filosofico-politica sul senso stesso del vivere insieme, sulla necessità di rigenerare costantemente i legami simbolici della cittadinanza e sul valore irrinunciabile della memoria come fondamento spirituale della democrazia.

Poesia logica che se applicata alla politica di oggi la imbellirebbe e forse la renderebbe anche più umana e umanizzante.