Nel 1930, Hollywood e la Chiesa cattolica strinsero un’alleanza sorprendente, dando vita al Codice di Produzione, noto come Codice Hays, un regolamento di autocensura che per quasi 40 anni avrebbe plasmato ciò che i film potevano o non potevano rappresentare. Mentre per l’industria cinematografica era un modo per evitare la regolamentazione federale, per i cattolici che concepirono e applicarono il codice, era l’occasione per intrecciare i principi della moralità cattolica con la cultura popolare e “elevare l’anima della nazione”.

Un’industria fuori controllo

Negli anni ’20, Hollywood era diventata sinonimo di dissolutezza. Gli scandali delle star dominavano le prime pagine dei giornali e i contenuti dei film venivano spesso considerati troppo espliciti o provocatori. Intanto, ben 37 Stati americani avevano introdotto proposte di legge per regolamentare il cinema, spaventando Wall Street, che finanziava gli studios. Per evitare interventi governativi, l’industria cinematografica decise di adottare un sistema di autocensura e fondò la Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA), nominando William H. Hays come primo presidente.

Hays tentò di promuovere linee guida per “ripulire” i film, ma incontrò una feroce resistenza. Produttori e registi sapevano che i film più audaci vendevano meglio al botteghino. Gli studios, sempre più in difficoltà a causa della Grande Depressione, ignorarono le raccomandazioni e continuarono a produrre film controversi, aggravando le critiche pubbliche.

L’intervento cattolico: Martin Quigley e il Codice

Fu in questo contesto che Martin J. Quigley, editore cattolico dell’influente rivista Motion Picture Herald, prese l’iniziativa. Convinto che i film potessero influenzare la morale della società, Quigley propose un nuovo codice di censura basato sui valori cattolici. L’idea venne sviluppata con l’aiuto del gesuita Daniel A. Lord, che redasse un documento che univa i Dieci Comandamenti ai principi del cinema.

Il Codice di Produzione prevedeva regole rigide:

1. I film non dovevano abbassare gli standard morali del pubblico.

2. Dovevano rispettare la legge naturale e umana.

3. Il crimine e il male non dovevano mai essere glorificati o ricompensati.

Tematiche come la nudità, l’adulterio e il crimine dovevano essere evitate o trattate con estrema cautela. Sebbene il Codice non menzionasse esplicitamente l’insegnamento cattolico, la sua impronta morale era evidente, soprattutto nell’insistenza sul rispetto del matrimonio, della famiglia e della religione.

La forza del boicottaggio

Nonostante l’adozione formale del Codice nel 1930, gli studios continuarono a ignorarlo. A cambiare le cose furono i boicottaggi organizzati dalla Legione della Decenza, fondata nel 1934 dall’arcivescovo John T. McNicholas. Con il sostegno del Vaticano e di milioni di fedeli cattolici, la Legione minacciò di sanzionare chiunque vedesse film considerati immorali. Le pressioni spinsero Hollywood a creare la Production Code Administration (PCA), guidata da Joseph Breen, un cattolico irlandese noto per la sua inflessibilità.

Con Breen alla guida, il Codice diventò legge effettiva. Ogni film doveva ottenere un sigillo di approvazione prima di essere distribuito, pena pesanti multe e l’impossibilità di essere proiettato nelle principali sale cinematografiche. Gli studios si adeguarono, comprendendo che era più conveniente rispettare le regole che affrontare boicottaggi e perdite finanziarie.

L’età d’oro del cinema cattolico

Durante il periodo del Codice, Hollywood produsse numerosi film che riflettevano valori cattolici, come Boys Town (1938) e The Bells of St. Mary’s (1945). I preti e le suore divennero protagonisti eroici, mentre i temi di redenzione e giustizia dominavano le trame. La rappresentazione del rituale cattolico e la centralità della morale attiravano un pubblico cattolico sempre più numeroso, al punto che qualcuno scherzava sul fatto che l’America fosse diventata una “nazione cattolica” al cinema.

La fine del Codice

Tuttavia, il Codice iniziò a perdere forza negli anni ’50, complice l’ingresso di film stranieri meno censurati e una crescente apertura culturale. Nel 1968, sotto la guida di Jack Valenti, il Codice fu sostituito dal sistema di classificazione attuale (G, PG, R, ecc.), che lasciava agli spettatori la libertà di scegliere cosa guardare.

Il declino del Codice rifletteva un cambiamento più ampio: il passaggio da un approccio impositivo a uno basato sulla responsabilità individuale e sulla libertà creativa.

Lezioni per oggi

La storia del Codice Hays offre spunti di riflessione su come i cattolici possono interagire con la cultura contemporanea. Imponendo regole dall’alto, il Codice fallì nel creare una vera “conversione culturale”. Registi e produttori si adeguarono per necessità, ma non abbracciarono mai davvero i principi morali sottostanti.

Come sottolineato da Papa Francesco in Evangelii Gaudium, l’evangelizzazione deve essere un dialogo che ispira, non una coercizione che impone. Piuttosto che cercare di censurare l’arte, i cattolici dovrebbero promuovere opere che incarnano valori positivi, offrendo un modello di bellezza e verità che possa attrarre il mondo.

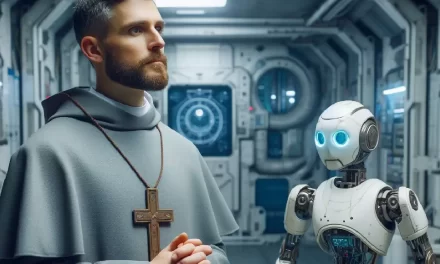

Oggi, nel mondo del cinema come in ogni altro campo, il compito della Chiesa non è conquistare la cultura, ma trasformarla attraverso l’esempio e il dialogo. Solo così si potrà costruire un ponte tra fede e creatività, capace di elevare davvero l’anima di una nazione.

Il cinema è la seconda industria degli USA. I cattolici avevano una proposta culturale. Oggi sono scaduti nel populismo, nell’antibergoglionismo e nel rincoglionismo.