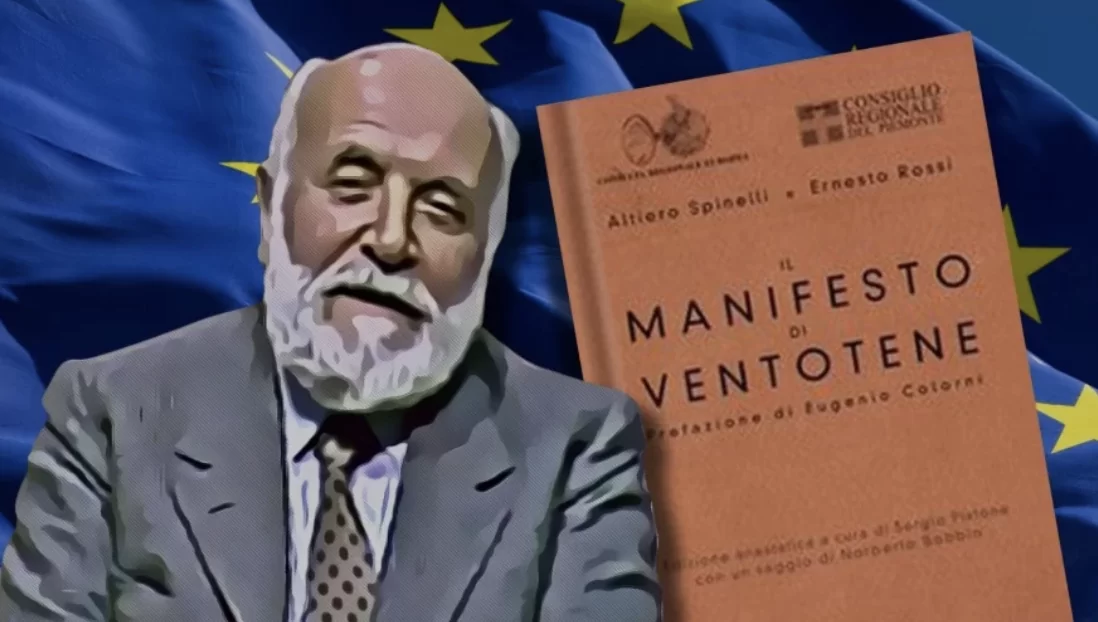

Nel cuore della Seconda guerra mondiale, mentre l’Europa bruciava sotto le macerie del nazionalismo e dell’odio ideologico, tre uomini, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, confinati sull’isola di Ventotene, immaginavano un futuro diverso. Scrivevano un manifesto che, nelle intenzioni, doveva essere un atto di rottura col passato, una proposta per ricostruire il continente su basi nuove: un’Europa federale, unita, capace di superare gli egoismi degli Stati sovrani e di impedire nuovi conflitti. Il Manifesto di Ventotene, oggi considerato il testo fondativo del federalismo europeo, continua a suscitare dibattiti: chi lo esalta senza riserve e chi, come Giorgia Meloni, ne sottolinea i limiti ideologici. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo.

Tra luci e ombre: la parabola dei padri del federalismo europeo

I tre autori del Manifesto hanno avuto percorsi politici e intellettuali diversi, eppure accomunati da un radicale rifiuto del fascismo e del nazionalismo. Spinelli, il più celebre, era un socialista disilluso dal comunismo, di cui comprese presto il volto totalitario. Rossi, economista acuto e implacabile critico delle oligarchie, portava con sé un acceso anticlericalismo, frutto di una visione rigidamente laicista della società. Colorni, filosofo dalla mente brillante, rimase più vicino a una prospettiva socialista progressista, senza però aderire al marxismo più dogmatico.

La loro forza stava nell’intuizione che il problema dell’Europa non fosse solo il fascismo, ma la struttura stessa degli Stati nazionali, incapaci di garantire la pace perché intrappolati nella logica del potere assoluto. L’idea di un’Europa federale, governata da istituzioni sovranazionali, anticipava temi che sarebbero divenuti centrali nel secondo dopoguerra. Ma, se l’intuizione era giusta, l’approccio era meno convincente: il Manifesto sembrava fondarsi più su un’élite illuminata che sulla volontà dei popoli, con il rischio di una tecnocrazia lontana dalla democrazia reale.

Dottrina sociale della Chiesa e Manifesto di Ventotene: convergenze e divergenze

L’idea di un’Europa unita è profondamente compatibile con la dottrina sociale della Chiesa, che ha sempre visto con favore una collaborazione tra le nazioni per il bene comune, allontanandosi dalle derive nazionaliste. Nel Manifesto si ritrovano elementi che si accordano con la visione cristiana della società: la ricerca della pace, la volontà di superare le ingiustizie economiche, l’idea che la politica debba servire l’uomo e non viceversa. Tuttavia, le divergenze non mancano.

Gli autori del Manifesto erano figli di un clima culturale profondamente segnato da una visione materialista della storia, in cui la dimensione spirituale dell’uomo era totalmente assente. La loro analisi dell’economia, pur avendo il merito di smascherare il capitalismo monopolistico e le distorsioni del corporativismo fascista, sfociava in una proposta di socializzazione dei mezzi di produzione che contrastava con il principio della proprietà privata come diritto naturale, sancito dalla Chiesa fin dalla Rerum Novarum di Leone XIII. Inoltre, la visione rigidamente laicista di Rossi lasciava poco spazio a quel principio di sussidiarietà tanto caro alla dottrina sociale, che valorizza il ruolo delle comunità locali, delle famiglie e delle realtà intermedie tra lo Stato e l’individuo.

Un’epoca di tensioni ideologiche

Quando il Manifesto venne scritto, il mondo era diviso tra tre grandi ideologie: il nazionalismo fascista, il comunismo sovietico e la democrazia liberale. La guerra era l’inevitabile conseguenza di questo scontro tra visioni inconciliabili. In questo contesto, gli autori del Manifesto scelsero una via alternativa, rifiutando tanto il fascismo quanto il comunismo, ma senza risparmiarsi derive ideologiche. Spinelli si allontanò presto dal marxismo, comprendendone le contraddizioni interne, mentre Rossi rimase ancorato a un’idea di laicità che, nel dopoguerra, lo portò a essere tra i più accesi sostenitori della revisione del Concordato del 1929, firmato tra Mussolini e la Santa Sede. Colorni, infine, si immerse nella Resistenza, fino a cadere assassinato dai fascisti nel 1944.

L’importanza del Concordato del 1984

Se il Concordato del 1929 garantiva alla Chiesa un ruolo centrale nella società italiana, quello del 1984, voluto da Bettino Craxi, rappresentò un importante passo avanti verso una laicità più equilibrata, in cui lo Stato e la Chiesa si riconoscevano come interlocutori, senza imposizioni reciproche. La fine della religione di Stato e la riforma dell’8 per mille hanno permesso di mantenere un rapporto sano tra politica e fede, senza quegli squilibri che avevano segnato i decenni precedenti. Questo approccio si rivelò una scelta lungimirante, capace di superare sia il clericalismo che l’anticlericalismo militante.

Criticare senza demolire, esaltare senza idolatrare

Le parole di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene hanno fatto discutere. La premier ha sottolineato l’impronta ideologica del documento, evidenziandone i limiti e la lontananza dalla realtà di oggi. È una critica che ha fondamento, perché il Manifesto nasceva in un contesto molto diverso da quello attuale e non può essere assunto come un dogma. Tuttavia, sarebbe un errore liquidarlo completamente, perché l’idea di fondo – superare gli egoismi nazionali per costruire una civiltà della pace e della giustizia – resta più attuale che mai.

Se c’è un problema, oggi, è proprio la tendenza a trasformare Ventotene in un feticcio, dimenticando che la politica non può vivere di testi sacri immutabili, ma ha bisogno di uno slancio sempre nuovo. Il federalismo europeo, per essere credibile, deve coniugare unità e identità, evitando sia le derive centraliste che il ritorno ai nazionalismi distruttivi.

L’Italia e l’Europa hanno bisogno di una politica che superi non solo gli egoismi nazionali, ma anche quelli individuali, perché è dalla cultura della solidarietà e della responsabilità che nasce una vera civiltà. Il Manifesto di Ventotene è stato un punto di partenza, non un punto di arrivo. Oggi serve un nuovo idealismo politico, capace di unire il meglio della tradizione europea: la ricerca della giustizia sociale, la tutela della persona e la costruzione della pace. Perché, come insegna la dottrina sociale della Chiesa, non basta avere istituzioni forti se non si costruisce prima una società fondata sulla verità, sulla giustizia e sulla carità.

Analisi equilibrata e intellettualmente onesta. Grazie per la chiarificazione.